В 1915 году малоизвестный австрийский писатель опубликовал книгу, которая стала одним из первых бестселлеров XX века. Издание разошлось тиражом более ста тысяч экземпляров, что было беспрецедентно уже само по себе для того времени и вдвойне – потому что книга поступила в печать в разгар Первой мировой войны, а тема ее была далека от военной.

Современные аннотации говорят, что эта книга оказала влияние на многих писателей, в частности, ее высоко ценили Франц Кафка и Хорхе Луис Борхес, она повлияла на творчество Михаила Булгакова, была настольной у Даниила Хармса и так далее и тому подобное. Речь идет о романе «Голем» Густава Майринка.

Густав Майринк. Фото с просторов интернета

Если собирать полку из книг «на все времена», я поставлю на нее «Голема», не задумываясь. В моей читательской практике это одна из немногих книг, закрыв которую и не дав себе передохнуть, принялся перечитывать снова – настолько был захвачен содержанием. Но есть нюанс. Счастье, когда в руки попадает шедевр зарубежного автора в хорошем переводе. С «Големом» мне повезло. Многим другим русскоязычным читателям повезло меньше. Помнится, поражало, что люди, чьему литературному вкусу не было основания не доверять, говорили об этой книге как о неинтересной, а то и отвратительной. Оказывается, на то были веские причины.

Имевшаяся у меня книга Майринка издания начала 90-х была довольно потрепанной – имею склонность к рекламированию понравившихся произведений и даванию книг «на почитать». Поэтому, оказавшись как-то в большом книжном магазине (кажется, «Дом книги» на Арбате) и увидев добротно изданный в твердой обложке том «Голема» и других произведений Майринка, решил купить. Тем паче, что к тексту прилагались вступительная статья и комментарии.

Сев в метро, открыл книгу и с первых же слов впал в ступор: это был неизвестный мне «Голем», мало что, кроме, быть может, канвы сюжета, имевший общего с тем захватывающим произведением, которое довелось читать ранее (благо память на понравившиеся книги хорошая – могу даже цитировать). Внимательно прочитав первые две страницы, вышел на ближайшей станции, купил ручку и начал подчеркивать несоответствия, а то и откровенные приписки в тексте. В результате книга оказалась исчеркана вдоль и поперек. Оставлять это просто так было нельзя.

В выходных данных переводчиком значился Владимир Крюков, тогда как перевод, который я называю каноническим, сделал Давид Выгодский. Крюковский перевод выпустило издательство «Эксмо» в 2007 году: «Голем», избранные рассказы». В старой книге значится: «Фита Лтд.», Киев, 1993 год. Для рассуждения на тему, нужен был оригинал, благо немецкий я еще как-то помню, посему была куплена книга издательства Deutscher Taschenbuch Verlag (DTV) ‘Der Golem’, Мюнхен, 2004. Собственно, из этих трех книг ниже будут приводиться цитаты для сравнения и анализа.

В купленной книге поразила аннотация, безапелляционно и беззастенчиво утверждающая, что крюковский перевод, по сути, лучший. Поиск показал, что, видимо, «Эксмо» перекупило права издательств «Энигма» и «Независимая газета». Куда смотрели редакторы этих трех издательств, честно, я не знаю. Вот полностью аннотация первоисточника:

Настоящее собрание, предпринятое совместными усилиями издательств «Независимая газета» и «Энигма», преследует следующую цель – дать читателю адекватный перевод «Голема», так как, несмотря на то, что в России это уникальное произведение переводилось дважды (в 1922 г. и в 1992 г.), ни один из указанных переводов не может быть признан удовлетворительным, ибо не только не передает лексическое и стилистическое своеобразие признанного во всем мире шедевра экспрессионистической прозы, но не содержит даже намека на ту сложнейшую герметическую символику, которая была положена автором, членом целого ряда весьма известных европейских и азиатских тайных обществ и орденов, в основу его бессмертного романа.

Предпосланная сборнику статья и обстоятельные комментарии являются, по сути, первой попыткой серьезного анализа тех скрытых и явных аллюзий на алхимию, каббалу и оккультизм, которыми изобилует это одно из самых глубоких и загадочных произведений мировой литературы.

В книге, изданной «Эксмо», которая оказалась у меня, смысловая часть аннотации та же – слово в слово.

Что ж, начнем танцевать от печки. Так сказать, подступы к теме. «Голем» переводился более чем два раза. В 1921 году был издан перевод Михаила Кадиша, в 1922 году – Выгодского. Помимо Крюкова, роман также переводили Альфред (Фред) Солянов и Федор Степанов. Переводы Кадиша, Солянова и Степанова оставлю в стороне, поскольку их, во-первых, не читал, во-вторых, есть причина не читать, но о ней будет сказано ниже.

Забегая вперед, скажу, что решил сопоставить, так сказать, технические данные – банально подсчитать количество страниц у Крюкова и у Выгодского. С учетом форматов книг и шрифтов у обоих изданий почти одинаковое количество строк на страницу, разница в одну строку не является существенной. Этот критерий кажется странным только на первый взгляд, после разбора переводов станет понятно, зачем это нужно. Получились любопытные результаты: у Выгодского 223 страницы, у Крюкова – 365, то есть разница более чем в полтора раза.

Столь разных показателей при переводе одной книги быть просто не может. Хотя… Крюков переводил с немецкого издания 1916 года, а у меня репринт издания 1915. Может, у него издание «переработанное и дополненное»? Ну, разве что самим Крюковым.

В процессе написания этого текста предполагалось тезисно изложить недостатки крюковского перевода, затем показать на примерах, но я передумал. Пусть читатели откроют для себя все лексическое и стилистическое своеобразие признанного во всем мире шедевра экспрессионистической прозы. В примерах недостатка не будет.

Я против визуализации подобных образов, потому что у каждого из нас свое воображение. Но пусть будет. Кадр из немого фильма «Голем, как он пришел в этот мир» Пауля Вегенера (1920). Найдено на просторах интернета

***

Начну с небольших недостатков, за которые невольно цепляется взгляд, к концу статьи «тяжесть» недостатков будет увеличиваться. Странности перевода бросаются в глаза сразу же, с первого предложения, и это не фигура речи.

Лунный свет падает в изножье моей кровати и остается лежать там подобно большой мерцающей мраморной плите.

В современном русском языке слово «мерцать» означает светиться неровным колеблющимся светом. Как может так светиться постельное белье, на которое падает лунный свет, представить трудно. Как может мерцать мраморная плита, тоже непонятно. У Выгодского читаем следующее:

Лунный свет падает на край моей постели и лежит там большою сияющею плоскою плитою.

В оригинале Майринк использует слова grosser, heller, flacher, то есть «большой», «светлый», «плоский» (здесь и далее заглавная буква эсцет и умляуты опускаются ввиду проблем с кодировкой, да простят меня блюстители немецкой орфографии).

Откуда у Крюкова мраморная плита, да еще мерцающая? И это не случайность: у Майринка трижды по сюжету упоминается лунный свет на краю постели, и Крюков трижды переводит это как «мерцающая мраморная плита».

Следующий фрагмент, об который спотыкается читатель, все на той же первой странице.

Сидя на дереве, ворона заметила камень, похожий на кусок сала, и, соблазнившись лакомой добычей, слетела вниз. Однако там был лишь камень, а камень – он и есть камень, и ничего съедобного в нем нет; уж ворона и так и сяк, и с одной стороны подойдет, и с другой, а все одно – поживиться нечем; щелкнула разочарованно клювом да и улетела прочь. Вот так и мы, смертные, подобно воронью, слетающемуся к камню, как к куску сала, отворачиваемся от аскета Гаутамы, ибо ищем удовольствия, но не истины.

Зачем в тексте привкус то ли басни Крылова, то ли русской народной сказки, зачем констатация факта того, что камень есть камень, и ничего съедобного в нем нет, как можно определить, разочарованно ворона щелкает клювом, или, например, зачарованно? Откуда вообще такая избыточность конструкции? У Выгодского читаем следующее:

Ворона слетела к камню, который походил на кусок сала, и думала: здесь что-то вкусное. Но не найдя ничего вкусного, она отлетела прочь. Подобно вороне, спустившейся к камню, покидаем мы – ищущие – аскета Готаму, потеряв вкус к нему.

Что в оригинале? Eine Krahe flog zu einem Stein hin, der wie ein Stuck Fett aussah, und dachte: vielleicht ist hier etwas Wohlschmeckendes. Da nun die Krahe dort nichts Wohlschmeckendes fand, flog sie fort. Wie die Krahe, die sich dem Stein genahert, so verlassen wir – wir, die Versucher, – den Asketen Gotama, da wir den Gefallen an ihm verloren haben.

А оригинал показывает, что перевод Выгодского максимально близок к тексту – даже конструкция предложения соблюдена, в отличие от крюковской басни Крылова.

Интересно далее проследить, раз уж мы начали со слова «мерцающий», что Крюков, по всей видимости, не знает его значения. В описаниях обычных, повседневных ситуаций, то есть не оккультных, не мистических, он использует это слово ни к селу ни к городу. В следующих нескольких примерах не будем отвлекаться на другие несуразности в тексте, посмотрим лишь на использование слова «мерцающий» и его производных.

Мне пришлось пройти вплотную к девчонке – судорожно вцепившись грязными руками в металлические балясины, она маняще прогнулась назад, демонстрируя свои женские достоинства, но в смутном полумраке я видел только, как матово мерцают ее бледные обнаженные предплечья.

И тотчас, словно ужаленный моим взглядом, Аарон Вассертрум резко повернулся и в упор уставился на меня своими выпученными рыбьими глазами, мутно мерцающими на мертвенно-застывшем уродливом лице с вывернутой наружу и порочно вздернутой заячьей губой.

…и вот таинственно мерцающие соболиные меха, напоенные чарующим ароматом ее волос, нежно щекоча мою шею, вкрадчиво соскальзывали с обнаженных плеч Ангелины…

Повторюсь, не будем пока обращать внимание ни на что другое, хотя после этих фраз книгу уже хочется закрыть… Таинственно мерцают меха, мутно – глаза и матово – плечи. С глазами есть вариации – они у Крюкова бывают еще загадочно мерцающие, а также излучающие странное бледно-зеленое сияние, причем в последнем случае речь также идет об обычном человеке, а не о зомби. Словом, дискотека какая-то.

Вообще неправильное употребление слов и неправильное их сочетание поражает, притом что Крюков пытается строить длинные сложные предложения и старается насытить свой текст редко встречающимися в русском языке словами (которые, кстати, затрудняют чтение и часто требуют сноски либо заглядывания в словарь: штихели, гратуары, брандахлыст, моралите, бирючина, диссолюция, коагуляция, кунштюк, цугцванг, пантакль и др.).

Вот примеры неправильного словоупотребления:

…убранство, венчающее многодумную главу нашего Прокопа вместо «убор»;

…моя походка стала какой-то чужой, неестественно размеренной и в то же время судорожной, как у того, кто каждую секунду может со всего размаха рухнуть ничком, прямо на лицо… Упасть ничком означает упасть лицом вниз. Как можно упасть на лицо?

…чтобы вновь бесприютным бродягой скитаться по грязным деревенским ярмаркам, подобно своим дедам и прадедам зарабатывая себе на жизнь неловкими и глуповатыми оплеухами… А бывают умные оплеухи?

…зарылась лицом в мои объятия… В объятия можно упасть, в них можно заключить, а зарыться лицом можно, например, в подушку.

Я знаю это от студента Харузека – заговорил с ним на улице: уж очень потерянное, прямо какое-то опрокинутое было у него лицо! Это, видимо, после того как «ничком, прямо на лицо» упадешь, оно будет опрокинутое.

…о, надо было видеть, с каким душевным трепетом и умилением любовался он на свою герань! Можно любоваться чем-либо и смотреть на что-либо.

***

Желая насытить текст лексическим и стилистическим своеобразием, Крюков плодит столь уникальные конструкции, что читатель, полагаю, вынужден отказать ему в воображении. Переводчик в процессе работы, так или иначе, воображение использует, хотя бы, например, для того, чтобы визуализировать технически сложную мизансцену. Но в данном случае получается либо нечто похожее на дешевые бульварные романы (последние, как известно, часто отдают студентам-первокурсникам языковых вузов, которые не стесняются пользоваться Google-переводчиком), либо фразеологические и смысловые уродцы. В некоторых примерах ниже попробуйте «увидеть» происходящее.

…не в силах совладать с неудержимо рвущимися из груди рыданиями, он прятал лицо в ладони, и его седая голова бессильно падала на стол.

Сейчас на могиле того, кто искал утешение на дне стакана и сошел за ним на дно общества, стоит большой белый камень… Стаканы, мало того, что ходят (не по рукам), они еще и в общественную жизнь встроены и являются проводниками и поводырями. А может, это дно ходит, а не стакан?

Ангелина была неудержима, как водопад… Что-то из детских сочинений напоминает – «старуха Изергиль была гордая и неприступная, как таксист».

…ну а уж злой рок, всегда отдававший предпочтение эффектным и жестоким шуткам, распорядился так… Знание особенностей «личности» злого рока поражает…

Вот так же и Голем – призрачное существо, заточенное в своей герметической каморе, в которую никому из смертных не дано найти входа, – бредет, не разбирая дороги, по кривым переулкам гетто… Это откровенный ляп, как говорится, почувствуйте разницу.

Выгодский: То же и в гетто: комната, пространство, куда никто не может найти входа, загадочное существо, которое живет там и только изредка пробирается по улицам, наводя страх и ужас на людей.

Майринк: Auch im Getto: ein Zimmer, ein Raum, dessen Eingang niemand finden kann, – ein schattenhaftes Wesen, das darin wohnt und nur zuweilen durch die Gassen tappt, um Grauen und Entsetzen unter die Menschen zu tragen.

Еще примеры:

Я присел на краешек длинной церковной скамьи. В этом зачарованном пространстве неподвижности даже пульс мой благоговейно умолк. Без комментариев. Книгу на этом можно было заканчивать…

Лицо студента исказила такая лютая ненависть, что последнюю фразу он буквально выплюнул, скрипя зубами и по частям, перекусанной в нескольких местах. Фраза в 3D, видимо.

Сердце мое едва не взорвалось от того обращенного к Господу благодарного крика, который исторгся из него… Это классика – «кто на ком стоял?».

День, так долго преследовавший меня по пятам, наконец настиг и подмял под себя мою душу, попытавшуюся обрести свободу. Попытка представить убегающую от дня душу успехом не увенчалась. Вообще с «подмялом» у Крюкова хорошие отношения. Далее по тексту он тему развивает…

Как одержимый боролся я с медвежьими объятиями сна, который наседал на меня, стремясь во что бы то ни стало подмять под свою невыносимо тяжелую, поросшую густым белым мехом тушу. Если переводчик довел до предела фразеологизм, что уже выглядит здесь образцом дурновкусия, то зачем заставлять читателя его еще и визуализировать. Почему медведь белый? Почему не бурый, почему не бамбуковый, например?

…я собственными глазами наблюдал, как сразило его известие о кончине сына – старик воспринял его тупо, подобно жалкому дилетанту, которому неведомы реальные подмостки этой жестокой жизни. Конечно, только профессионалы знают о подмостках жизни решительно все…

…невзрачная кельнерша, тронутая трагической судьбой несчастного Бабинского, молча глотала обильно катившиеся по щекам слезы. Крокодиловы, видимо. Крюкову можно посоветовать почитать фразеологический словарь.

…прячет в рукаве своей шинели что-то зловеще позвякивающее… Такой вкрадчивый и угрюмый звук может издавать лишь одна вещь в мире – наручники… Это ж надо какой, видимо, богатый опыт тюремный жизни – по звуку наручники от любого другого позвякивающего предмета отличает. И использование здесь прилагательных «вкрадчивый» и «угрюмый» – это, конечно, вновь налицо у Крюкова проблемы со знанием значений слов.

В полубессознательном состоянии я стал заговариваться, бубнил что-то бессвязное, обрывки ничего не значащих фраз, случайные слова, все, что приходило на ум: «принц», «дерево», «дитя», «книга» – и без остановки, в каком-то мучительном ступоре судорожно твердил их до тех пор, пока они не начинали распадаться на отдельные свистящие, хрипящие, рычащие и шипящие звуки, представавшие предо мной, как и в те темные, варварские времена, которые их породили, во всей своей дикой и бесстыдной наготе, и долго приходилось мне потом ломать голову, чтобы, собрав из этих разрозненных обломков прежние слова, вернуть им утраченный смысл…

Какие бывают хрипящие звуки в словах? Какие варварские времена породили звуки, из которых состоят вышеуказанные слова? Как выглядит дикая и бесстыдная нагота этих звуков и в чем она заключается? О чем вообще, простите, пишет Крюков? Сравним:

Выгодский: Я начал произносить первые попадавшиеся слова: «принц», «дерево», «дитя», «книга». Я судорожно повторял их, пока они не стали раздаваться во мне бессмысленными, страшными звуками из каких-то доисторических времен, и я должен был напрягать все свои умственные способности, чтоб вновь осмыслить их значение…

Майринк: Ich fing an, mir Worte vorzusagen, wie sie mir gerade auf die Zunge kamen: «Prinz», «Baum», «Kind», «Buch» – und sie krampfhaft zu wiederholen, bis sie plotzlich als sinnlose, schreckhafte Laute aus barbarischer Vorzeit nackt mir gegenuberstanden, und ich mit aller Kraft nachdenken musste, in ihre Bedeutung zuruckzufinden.

Еще примеры:

Мне была отвратительна ее навязчивость: эти глуповато-жеманные, кокетливые ухмылки и это мертвенно-восковое лицо, явно скопированное с деревянной морды лошади-качалки. Речь идет о девушке. Она сама скопировала свое лицо с морды лошади-качалки? Или господь бог по образу и подобию последней постарался?

Выгодский: Мне противна была ее навязчивая улыбка и это восковое лицо карусельной лошадки.

Майринк: Mich ekelte vor ihrem zudringlichen Lacheln und diesem wachsernen Schaukelpferdgesicht.

***

…он стоял перед ней, а она с такой бесстыдной откровенностью артикулировала губами и изображала жестами свои порочные желания, что бедняга, казалось, вот-вот рухнет на землю и с пеной у рта забьется в припадке. Пот заливал его лицо от нечеловеческих усилий проникнуть в смысл ее намеренно неясных и искаженных намеков. То есть ему ясно намекают на половой акт, а он, бедняга, никак этого понять не может. Откуда в этом предложении у Крюкова появились порочные желания, неизвестно. Свои добавил? Ведь в оригинале ничего порочного нет.

Выгодский: Однажды я видел, как она стояла перед ним во дворе и что-то говорила ему такими оживленными движениями губ и жестами, что, казалось, вот-вот, он упадет в диком исступлении. По лицу его струился пот от сверхчеловеческого усилия схватить смысл намеренно неясного, спешного сообщения.

Майринк: Einmal sah ich ihn im Hofe vor ihr stehen, und sie sprach mit so heftigen Lippenbewegungen und Gestikulationen auf ihn ein, dass ich glaubte, jeden Augenblick wurde er in wilder Aufregung zusammenbrechen. Der Schweiss lief ihm ubers Gesicht vor ubermenschlicher Anstrengung, den Sinn der absichtlich so unklaren, hastigen Mitteilungen zu erfassen.

***

Глаз читающего время от времени цепляется за словосочетания-«аннигиляторы»: слабые силы, знакомая незнакомка, бесстрастная страсть.

Порою проскакивают и реминисенции, то Блока вдруг Майринк знает – …вокруг бушевал карнавал, толпы масок, тьмы и тьмы, являлись невесть откуда и невесть куда исчезали… , то Хэмингуэя – …с тех пор как я слышал последний раз этот призрачный колокол, который, казалось, звонил по мне, прошел всего лишь час!.

«Хамишь, Эрнестуля. Ты толстый и красивый парниша» (с). Хэмингуэй издал свой роман в 1940-м году, когда Майринк уже восемь лет как в гробу лежал. Можно, конечно, предположить, что Крюков знает первоисточник этой фразы, может, даже Майринк тоже Джона Донна читал, однако в оригинале никакого колокола нет, просто часы бьют: Erst eine Stunde war vergangen, seit ich das letzte Mal hatte schlagen horen.

***

Крюков также пытается передать особенности речи евреев в гетто (по-прежнему добавляя в текст то, чего нет в оригинале), но делает это почему-то с помощью лексикона жителей Одессы. На мой взгляд, это примерно то же, что пытаться передать русское оканье с помощью лондонского просторечия кокни.

Примеры в обратном порядке:

Майринк: Ich hab mir’s uberlegt, wissen Sie, – das von neilich. Es is besser so. Es kommt nix hereaus dabei. Gut. Voruber is voruber.

Выгодский: Знаете, я передумал… все это. Так лучше. Ничего не выйдет. Хорошо. Прошло, так прошло.

Крюков: Уже я тут бгал в голову много мислей за тот… ну да ви известны… за тот наш пгошлый гешефт… Ну не вишло, таки не вишло, гоги оно огнем… Ладно, плюнули слюной и забыли. Оно нам надо, двум умным людям, делать гвалт ни от чего? Таки нет, чтобы да, оно нам не надо. Что пгошло, то миновало…

Тут даже не стоит говорить о том, как меняется стилистика текста, как смещаются акценты, как полностью таким переводом «убивается» мизансцена.

***

Выписок можно делать много, но давайте пустим в ход тяжелую артиллерию – в тексте перевода есть куда более серьезные недочеты. Один из них, если внимательно прочесть приведенные выше примеры, очевиден, но о нем скажу в самом конце. Пока же стоит коснуться проблемы описаний.

Желая нагнать мрачности и сгустить краски, Крюков старается показать гетто с самой невыгодной стороны. При этом он не стесняется использовать сниженную лексику, чего, опять же, нет в оригинале. Например: …дешевые панельные шлюхи с городского вала – грязные, нечесаные, босоногие, с ядреными, вызывающе торчащими сиськами, едва прикрытыми непотребного цвета платками…

У него, если колодец, то смрадный, если канава, то сточная, если демонические лики, то обязательно уродливо искаженные, если вопль, то истошный, если хитрость, то инфернальная, если намек, то предельно гнусный и так далее. Подобные штампы иногда встречаются подряд в одном предложении.

Это в сочетании с внезапными отступлениями, когда Крюков пытается говорить «высоким штилем», точнее вкладывает эти речи в уста героев романа, создает такую окрошку, что впору вспомнить меткое высказывание классика о смеси французского с нижегородским.

…Ну разве что, прельстив недосягаемыми образами мира горнего, заставили иными глазами взглянуть на мир дольний, так что теперь навязчивый кошмар бесконечного хождения в порочном круге земной юдоли преследует меня даже средь бела дня…

«Мир сей сотворен для того лишь, чтобы подвергнуться в нашем сознании тотальной диссолюции, – любит повторять отец, – тогда, и только тогда, начинается истинная жизнь. Не знаю, что он имел в виду под словосочетанием «истинная жизнь»… …но Мириам прекрасно понимает, что такое тотальная диссолюция, хотя тут, кажется впору спросить: «папа, с кем ты сейчас разговаривал?».

***

Критики отмечают, что «Голем» написан Майринком очень сдержанно и довольно простыми фразами. Распространенных предложений мало, несмотря на то, что инструментарий для создания таких предложений в немецком языке, как и в русском, большой. Крюков майринковской «скупости» не замечает – читая его перевод, думаю, даже Лев Толстой бы бороду почесал. Фразы конструируются чаще всего с помощью прилагательных, добавляемых к каждому существительному, из-за этого короткое предложение разрастается до порою огромных абзацев, и после каждого такого пассажа читателю приходится останавливаться и переводить дух.

Посчитаем количество прилагательных в этом предложении, не обращая внимания на неправильно написанное Крюковым начало: Трудясь не покладая рук на своем богопротивном поприще, он, в глубине души всегда алкавший идиллической простоты деревенской жизни и обладавший исключительно тихим и незлобивым нравом, со временем свил себе маленькое, но уютное гнездышко в мирной патриархальной деревушке Крч, близ Праги, – скромный домишко, сверкавший безукоризненной чистотой, а при нем крошечный садик с цветущей геранью.

Я насчитал четырнадцать прилагательных.

У Выгодского, ну, пусть будет шесть: В милой деревушке Кртш, около Праги, идиллически настроенный Бабинский создал себе неустанным трудом маленькое, но уютное жилище. Домик, сиявший чистотой, и возле него садик с кустами герани.

В оригинале семь: In dem lieblichen Dorfchen Krtsch bei Prag hatte sich Babinski, der innerlich ein ausgesprochen idyllischer Charakter war, mit der Zeit durch seine unverdrossene Tatigkeit ein kleines, aber trautes Heim geschaffen. Ein Hauschen, blitzend vor Sauberkeit, und ein Gartchen davor mit bluhenden Geranien.

Пример выше – это цветочки. Ягодки ниже.

Похоже, переводчик не знает, что, когда используется большое количество эпитетов, они «гасят» друг друга, у читателя возникает своего рода инфляция в восприятии – он попросту устает продираться через словесные нагромождения, а смысл текста – даже тот, что оставлен переводчиком, – ускользает. Сколько ни приписывай «страшный», «ужасный», чудовищный», страшнее не станет. Майринк заставляет читателя чувствовать потустороннее несколько иными средствами.

Об этом очень хорошо сказал философ Александр Дугин в послесловии к одному из изданий Майринка (в переводе Выгодского). Каббалистическая теория «клиппот» («скорлупы»), будучи примененной к литературе, разрушает конвенции эстетического выражения, делает критическим и экстраординарным самый обычный опыт. Поэтому особой концентрацией обладают у Майринка не только достаточно развитые сюжетные линии, но и самые незначительные детали: предметы, запахи, звуки, нюансы переживаний. Это придает всему повествованию особую напряженность, не сводящуюся лишь к остроте и динамичности сюжета. В принципе эта напряженность характерна как для «Голема», так и для всего творчества Майринка, в котором вряд ли можно найти хотя бы одну деталь, прибавленную как бы просто «для красоты слога», и не несущую на себе психосимволической нагрузки.

Крюков же своей велеречивостью все сказанное выше сводит на нет. Вот примеры, порою длинные, но придется потерпеть:

В шаге от полицейского аристократ останавливается, и наступает очередь его холодного как лед взгляда, который так же изнурительно медленно, с неподражаемым патрицианским высокомерием перемещается вдоль стоящей перед ним фигуры, исследуя ее, словно редкое насекомое, – начав с обескураженно вытянувшейся плебейской физиономии, он с барственной ленцой фланирует вдоль вульгарно блестящих пуговиц парадного мундира, наконец, достигнув крайних пределов представленного его обозрению кургузого, с жирными ляжками тела, начинает свое движение назад, очевидно все еще не понимая, как классифицировать сию несуразную особь…

Ффух. Выдохнули. Обратите внимание, сколько ненужных, ни к месту прилагательных, как бестолково построено предложение, какие странные сравнения. Ничего этого в немецком тексте нет! Сначала аналогичный фрагмент из перевода Выгодского, который, повторюсь, часто даже конструкцию фраз оригинала старается передать неизменной, затем Майринк:

Последний останавливается на расстоянии одного шага от полицейского и обводит его скучающим взором с головы до ног, потом с ног до головы.

Der Kavalier ist einen Schritt vor dem Polizeibeamten stehen geblieben und lasst den Blick gelangweilt ihm von Kopf bis zu den Fussen und wieder zuruck schweifen.

И все! Больше нет ни слова! Ни кургузых тел, ни жирных ляжек, ни вульгарно блестящих пуговиц, ни крайних пределов – это все косноязычие господина Крюкова при передаче подробностей и деталей сцены, созданных воображением господина Крюкова же (все же пытаюсь не отказать переводчику в здравом смысле, в противном случае разбор перевода должен делать психиатр).

Я долго пытался найти термин, которым можно обозначить барственную ленцу взгляда, который даже умеет понимать, и прочие подобные выкрутасы, и пришло на память такое же бессмысленное словосочетание из песни Малинина за авторством Ларисы Рубальской – «виньетка ложной сути». Судя по количеству «виньеток», Рубальская и Крюков, полагаю, легко найдут общий язык.

Еще примеры «виньеток» из перевода:

Внезапно мелодия как-то конфузливо завиляла, зафальшивила и понесла такую несусветную околесину, что сама же испугалась и окончательно сбилась, однако уже на последнем издыхании вдруг воспряла, в ней стал прослушиваться какой-то правильный ритм, который мало-помалу окреп, – и вот уже томные звуки знойного богемского «шляпака» звучат под сводами злачного заведения, и парочки, прижавшись потными щеками, томно скользят в медленном и страстном танце.

Кто же на самом деле понес несусветную околесину?

Выгодский: Вдруг мелодия, смешавшись, перешла постепенно в ритм чешского «шлопака» – медлительного и замирающего танца, во время которого парочки крепко прижимались друг к другу потными щеками. Можно спорить, насколько удачен выбор прилагательных, однако лишних слов нет.

Майринк: Plotzlich wurde die Melodie konfuser und ging allmahlich in den Rhythmus des bohmischen «Schlapak» – eines schleifenden Schiebetanzes – uber, bei dem die Paare die schwitzigen Wangen innig aneinander pressten.

***

Я сразу собрался, обратившись в слух, – да, да, я почти физически почувствовал, как все мое существо, охваченное жгучим желанием лучше слышать, сначала осело и съежилось, словно прошлогодний сугроб под лучами весеннего солнца, а потом принялось так стремительно таять, что через несколько минут от меня бы не осталось ничего, кроме прижатого к стене уха… Вновь Крюков добавляет отсебятину, и вновь высосанное из пальца куцее сравнение – сугроб с ухом и некое существо, которое осело, съежилось и растаяло.

Выгодский: Я сразу пришел в себя. Я точно умалился физически, так сжалось все во мне от прислушивания. Я воспринимал только настоящий миг.

Майринк: Mit einem Schlage war ich ganz bei mir. Ich wurde formlich kleiner, so presste sich alles in mir zusammen unter dem Druck des Willens, zu horen. Jedes Zeitempfinden gerann zu Gegenwart.

***

Поразительно, что при всем объеме прилагательных, которые выдает на-гора Крюков, ему не хватает слов в описаниях. То есть он сам вязнет в своих же конструкциях, сам становится жертвой инфляции эпитетов. Особенно это хорошо видно, когда описываются абстрактные понятия. Здесь на помощь приходит слово «какой-то» и его разновидности. Иногда оно встречается несколько раз в одном предложении и оставляет не только сомнения в квалификации переводчика, но и нарушает смысл повествования. В целом же это выглядит, как речь современного подростка, насыщенной словами-паразитами «как бы», «типа», какой-то»…

… и какой-то безотчетный страх, что мы вновь стоим на пороге каких-то неведомых и ужасных событий, на мгновение овладел мной…

«Пустые слова», которые я тысячи раз в своей жизни без всякого внимания пропускал мимо ушей, вдруг преисполнились каким-то глубочайшим смыслом… Каким же?

…Однако лучше бы им этого не делать, ибо стоило мне только чуть пристальнее всмотреться в них – и ряженые уже казались какими-то мимолетными, эфемерными, нереальными… Отдельные, разрозненные, беспризорные звуки какой-то неуловимой мелодии, лились они из сокровенных уст, словно бусинки, скользя по шелковой нити, натянутой меж небытием и небытием…

Воистину, странная популяция обитала в каменном чреве гетто – ее призрачные представители, вся их жизнь, мышление и поступки, полупереваренные чудовищным нутром, казались уже каким-то невероятным, бессмысленным и хаотичным конгломератом, какой-то безумной, без всякого разбора составленной мозаикой. Когда я мысленно перебираю бесконечную череду этих неведомых существ, порожденных отнюдь не материнским лоном и похожих больше на бесплотные тени, то более чем когда-либо склонен считать, что все эти мои грезы таят в себе какие-то недоступные человеческому сознанию истины, при свете дня, когда туман рассеивается и наваждение оставляет меня, тлеющие в недосягаемой глубине души, подобно смутным детским впечатлениям от красочных восточных сказок и сумрачных, канувших в бездне времен преданий…

И снова читатель выдохнул и должен задаться вопросом: что хотел сказать Крюков этими фразами? Ведь тут даже слово какой-то, пользуясь его терминологией, как-то теряется на фоне стилистическо-фантазийных нагромождений.

Дугин пишет: «Роман «Голем» является парадигматическим произведением Майринка, в нем сосредоточены все аспекты его развитого таланта, все стороны его мировоззрения. С литературной точки зрения, это лучшее произведение писателя, так как в нем пропорции между таинственным миром потустороннего, социальным гротеском, детективным сюжетом и образной насыщенностью языка наиболее совершенны и гармоничны».

Однако после прочтения крюковского варианта оказывается, что дело вовсе не в шляпе – данной фразой он заканчивает роман, – а в плохом переводе, который нисколько не передает лексическое и стилистическое своеобразие признанного во всем мире шедевра экспрессионистической прозы. Такая аннотация к книге выглядит просто издевательством.

Что же касается предпосланной сборнику статьи, которая является, по сути, первой попыткой серьезного анализа тех скрытых и явных аллюзий на алхимию, каббалу и оккультизм, которыми изобилует это одно из самых глубоких и загадочных произведений мировой литературы, то и здесь Крюкова давно опередил тот же Дугин, куда более интересно и полно проанализировавший роман.

***

Сама по себе критика написанного Крюковым – трудоемкое и скучное занятие. Поэтому закончим с приведением примеров, поскольку, по сути, вся книга – это один большой пример того, как не надо переводить шедевры мировой литературы. Остается несколько вопросов. Зачем он это сделал? Почему поставил свой перевод выше других, более адекватных?

«Улучшать» оригинал, добавляя в него произвольный текст, а точнее нести отсебятину может только неопытный переводчик. Но, помнится, Крюков неплохо перевел майринковского «Ангела Западного окна». Текст читабелен, хотя я не сравнивал его с оригиналом. То есть о неопытности речь идти не может.

Вариант второй. Известно, что переводчикам платят за авторский лист. Может, Крюков просто решил подзаработать (см. сравнение количества страниц в переводах в начале этой статьи)?

Вариант третий. Желание приобщиться к славе Майринка, выдав свои фантазии за стилистическое своеобразие оригинала…

Как бы то ни было, исходя из результата – книга-то – вот она, данный перевод можно классифицировать как обман читателя. Чисто с коммерческой точки зрения, покупатель платит за то, чтобы прочесть шедевр Майринка «Голем», признанный таковым еще в начале XX века, а не измышления на тему этого романа некоего Крюкова, изложенные более чем на 350 страницах почти сто лет спустя. Если смотреть шире, данный перевод – неуважение к читателю, неуважение к автору романа, неуважение к шедевру, неуважение к коллегам-переводчикам и, наконец, неуважение к самому себе.

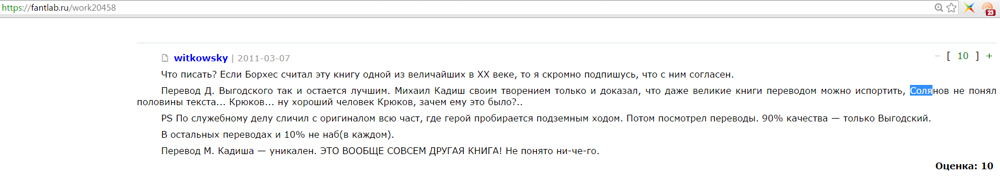

В поисках других мнений об этом переводе я почитал различные тематические форумы и нашел отзыв известного литературоведа, писателя и переводчика Евгения Витковского, который привожу почти дословно:

Что писать? Если Борхес считал эту книгу одной из величайших в ХХ веке, то я скромно подпишусь, что с ним согласен. Перевод Д. Выгодского так и остается лучшим. Михаил Кадиш своим творением только и доказал, что даже великие книги переводом можно испортить, Солянов не понял половины текста… Крюков… ну хороший человек Крюков, зачем ему это было?..

P.S. По служебному делу сличил с оригиналом всю часть, где герой пробирается подземным ходом. Потом посмотрел переводы. 90% качества только Выгодский. В остальных переводах и 10% не наберется (в каждом).

Оригинал

Что ж, можно только сожалеть о том, что Выгодский перевел одно произведение Майринка. Но это уже вопрос к Советской власти, которая загнала прекрасного переводчика в карагандинский исправительно-трудовой лагерь по печально известной 58-й статье и там убила.

К сожалению, всё так и есть, как написано в этой статье

Мдя, ну вот только ссылок на фрика Дугина не хватало. «Философ», блин.

Ну, Дугин здесь прав. Насчет остального не знаю.